ARSENALE DI VENEZIA

IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

MARE MAGGIO.

|

Nella darsena di fronte al P.le Campanella saranno ormeggiate imbarcazioni a vela ed a motore, espressione della migliore cantieristica. Sarà anche palcoscenico dello spettacolo: “Storie di Mare”, Giovedì 8 alle 17...Lungo il percorso sarà possibile effettuare visite guidate al sommergibile Enrico Dandolo, gemello del “Toti”, esposto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il percorso inizierà dalla visita della sala... La Motozattera MZ 737 è l'unico mezzo militare navale superstite della II Guerra Mondiale. Mezzo semovente con un portellone abbattibile che consentiva imbarco e sbarco di automezzi dalla e sulla spiaggia... Le Tese di S. Cristoforo ospiteranno documenti, immagini, ricostruzioni storiche, laboratori, esposizioni, workshops e convegni, botteghe. Nella prima Tesa si andrà alla scoperta dell'equipaggio di una galea e ... Dall'8 all'11 Maggio, nella terza Tesa si svolgeranno seminari e convegni sui temi dell'Archeologia Navale, Design e Made in Italy, infrastrutture, logistica, trasporti, turismo, ed altri temi legati all'acqua... La Lega Navale Italiana organizza delle lezioni teorico–pratiche di vela aperte ai visitatori di Mare Maggio. La lezione durerà 30' e si terrà all'interno del bacino dell'Arsenale. Prenotazioni presso lo stand della Lega Navale. |

|

||||||||||

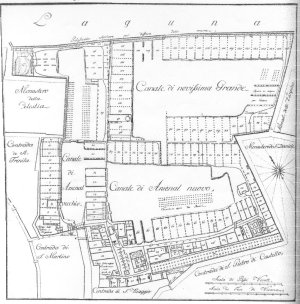

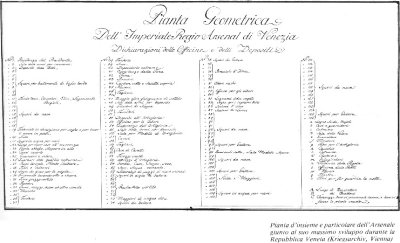

A partire dal 1473 fino al 1570 è la terza grande fase di sviluppo, nella quale furono apportati gli ultimi ampliamenti, con la realizzazione di residenze esterne per i lavoratori, di forni pubblici e di magazzini per i cereali (la Darsena Nuovissima) e delle Galeazze, il che portò l'Arsenale a coprire una superficie di quasi 24 ettari. Di particolare interesse per i suoi caratteri architettonici è lo Squero delle Gagiandre, eretto nel 1570 ed attribuito a Jacopo Sansovino.

attribuite a Jacopo Sansovino

(Dante, Divina Commedia, Inferno, XXI, vv. 7-18)

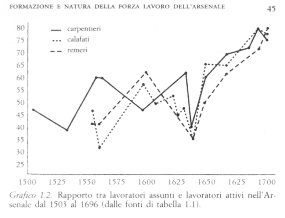

Ma chi erano le persone realmente coinvolte all'interno di questo complesso industriale?

Si lavorava sei ore al giorno in inverno e dodici in estate, solo con la luce del sole, per evitare di ricorrere alla luce artificiale delle lucerne, troppo rischiose in un ambiente tanto ricco di legname.

Molti si nascondevano per non lavorare o semplicemente

bighellonavano tutto il giorno nella cantina dell'Arsenale, tornando

poi a casa “sbronzi”…ma stipendiati!

Molti si nascondevano per non lavorare o semplicemente

bighellonavano tutto il giorno nella cantina dell'Arsenale, tornando

poi a casa “sbronzi”…ma stipendiati!

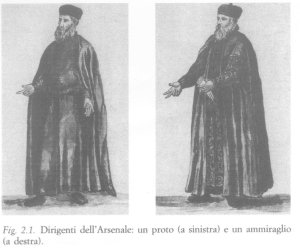

Ricoprivano inoltre ruoli di sorveglianza presso la piazza di San

Marco, e affiancavano il corpo degli sbirri nel compito di

polizia nelle zone attorno all'Arsenale.

Ricoprivano inoltre ruoli di sorveglianza presso la piazza di San

Marco, e affiancavano il corpo degli sbirri nel compito di

polizia nelle zone attorno all'Arsenale.